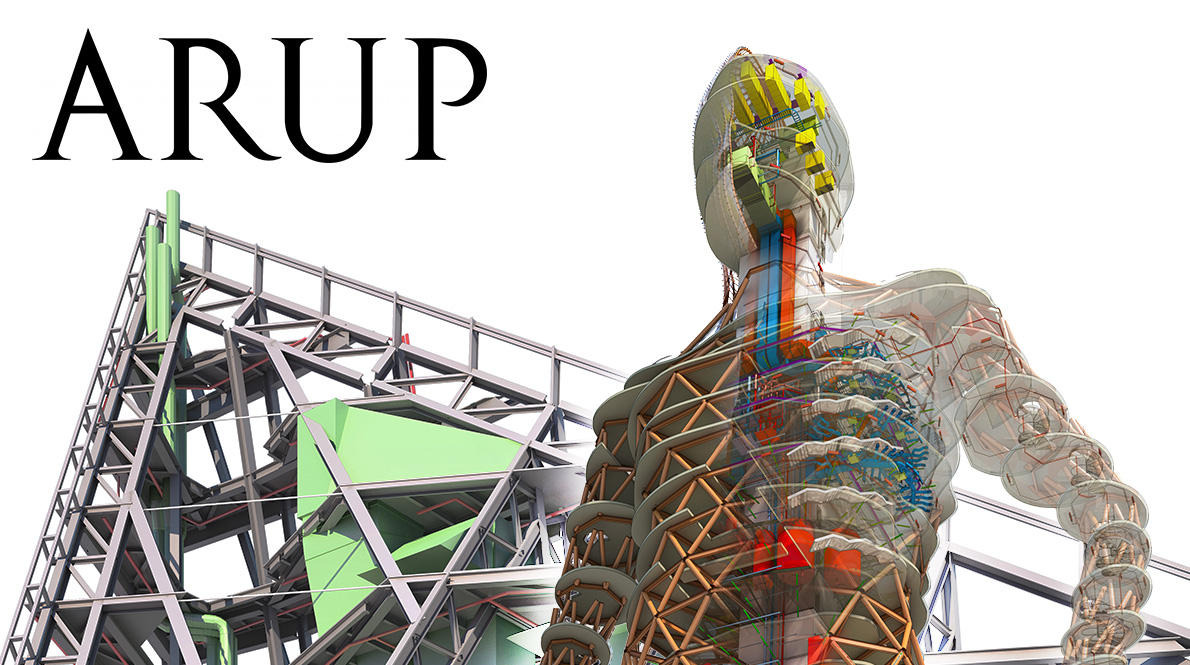

1. 건축 구조 엔지니어 오베 아럽 Ove Nyquist Arup

Ove Nyquist Arup 경 (1895 년 4 월 16 일 – 1988 년 2 월 5 일)은 건물 시스템을위한 엔지니어링, 설계, 계획, 프로젝트 관리 및 컨설팅 서비스를 제공하는 다국적 기업 인 Arup Group Limited를 설립 한 영국 엔지니어였습니다. Ove Arup은 당대 최고의 건축 구조 엔지니어 중 한 명으로 간주됩니다.

개인 생활과 교육

아럽은 1895년 잉글랜드 뉴캐슬에서 덴마크 수의사인 옌스 사이먼 요하네스 아루프와 노르웨이인 아내 마틸드 볼레트 나이퀴스트 사이에서 태어났다.

Arup은 영국 럭비 학교의 Thomas Arnold의 영향을 받은 기숙 학교인 덴마크의 Sorø Academy에 다녔습니다.

1913년 코펜하겐 대학교에서 철학을 공부하기 시작했고, 1918년 덴마크 코펜하겐 공과대학교에서 철근 콘크리트를 전공하여 공학 학위를 취득했다. 그는 1922년에 학업을 마쳤다. 이때 오베 아루프는 르 코르뷔지에(Le Corbusier)와 같은 해에 출판된 그의 저서 '건축의 세계(Vers une architecture)', 그리고 바우하우스 운동의 창시자인 발터 그로피우스(Walter Gropius)의 영향을 받았다.

Arup은 1925년 8월 13일 리(Li)로 알려진 루스 쇠렌센(Ruth Sørensen)과 결혼했다.

직장 생활

제2차 세계대전 이전

1922년, 오베 아루프는 함부르크에 있는 덴마크 회사인 크리스티아니 & 닐슨(Christiani & Nielsen)에서 일하기 시작했고, 1923년 12월에는 수석 엔지니어로 런던 사무실로 옮겼다.

그는 Canvey Island의 Essex 해변 휴양지 산책로에 위치한 두 개의 통합 대피소가 있는 카페인 Labworth Café를 설계했습니다. 이 카페는 Arup이 단독으로 설계한 유일한 건물로 남아 있습니다.

그런 다음 Arup은 Tecton 파트너십의 구조 컨설턴트로 일했으며, 특히 런던의 리젠트 파크 동물원의 펭귄 풀, Whipsnade 동물원, Dudley 동물원, Heath Drive, Romford, Essex의 빌라 및 Highgate의 Highpoint I의 프로젝트에서 일했습니다. Arup이 Tecton의 선임 파트너인 Berthold Lubetkin과 구축한 긴밀한 협력 관계는 두 사람의 경력을 발전시키는 데 매우 중요한 것으로 입증되었습니다.

그 후 그는 1934년부터 1938년까지 런던 건설 회사인 J. L. Kier & Co.에 이사 겸 수석 디자이너로 입사했습니다. 1930 년대에 Arup은 Ernő Goldfinger, Wells Coates, Maxwell Fry, Yorke, Rosenberg & Mardall, Marcel Breuer와 같은 저명한 건축가와도 협력했습니다.

1935년에 그는 MARS 그룹의 집행 위원회 위원이 되었습니다. 1938년, 그와 그의 사촌 Arne은 엔지니어 및 계약업체 회사인 Arup & Arup Limited를 설립했습니다.

제2차 세계 대전

포틀랜드 항구의 피닉스 방파제 한 쌍

제 2 차 세계 대전 전에 Ove Arup은 ARP (Air Raid Precautions) 조직위원회의 위원으로 Finsbury Council에 폭탄 대피소 제공에 대해 조언했습니다. 전쟁 중에 그는 대피소 정책 및 설계에 관한 여러 논문을 발표하여 인구를 소규모 국내 대피소에 분산시키는 정부 정책에 반대하여 철근 콘크리트 대량 대피소를 옹호했습니다. 그러나 그의 권고 대부분은 정치적인 이유로 채택되지 않았지만 일부 부유 한 런던 시민들은 그의 디자인을 기반으로 콘크리트 대피소를 지을 수있었습니다.

Arup은 D-Day 상륙 작전에 사용된 Mulberry 임시 항구 설계에 중요한 역할을 했습니다. 멀버리 하버 (Mulberry Harbour)는 연합군의 노르망디 침공 기간 동안 해변에서 화물을 내리기 위해 개발 된 임시 항구 유형이었습니다. 두 개의 조립식 또는 인공 군사 항구 섹션은 영국 해협을 가로 질러 영국의 침략군과 함께 운송되어 1944 년 프랑스 D-Day 침공의 일환으로 노르망디 해안에서 조립되었습니다.

Arup & Partners

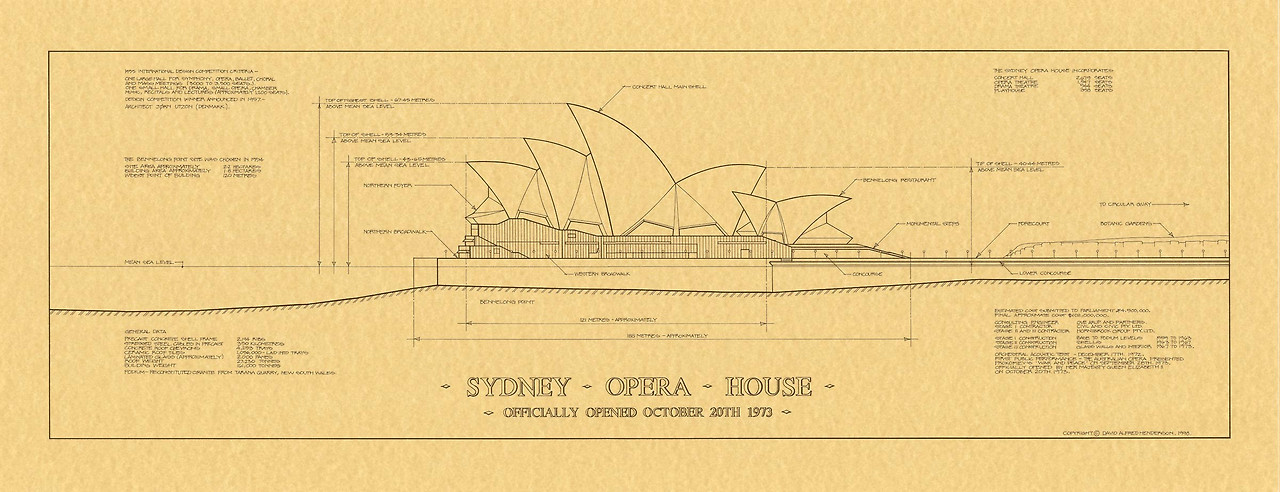

Arup은 시드니 오페라 하우스의 엔지니어링 설계를 주도하고 건설을 가능하게 했습니다.

1946년, Arup & Arup Ltd를 해체한 후 Ove Arup은 토목 및 구조 엔지니어링 컨설턴트 팀을 만들었습니다. 같은 해에 그는 Ronald Jenkins, Geoffrey Wood, Andrew Young과 함께 Arup and Partners라는 첫 번째 파트너십을 맺었습니다.

1963년에는 또 다른 회사인 Arup Associates가 새로운 파트너십으로 설립되었습니다. 이 단체에는 엔지니어 Ove Arup, 건축가 Francis Pym 및 Philip Dowson, Arup and Partners의 전 파트너를 포함하여 건물 설계자와 동등하게 일하는 건축가와 엔지니어가 포함되었습니다. 이 회사는 건축 환경을 위한 엔지니어링, 건축 및 기타 서비스를 제공하는 종합 회사였습니다. Arup 자신은 궁극적으로 모든 Arup 법인이 단순히 Arup으로 알려진 회사로 이어졌다고 언급했습니다.

주목할 만한 프로젝트

하이라이트 I

1935 년에 지어진 Highpoint I은 고층 주거 디자인의 중요한 실험이었으며 Arup과 Berthold Lubetkin의 가장 중요한 협업 중 하나였습니다. 그러나 Arup은 나중에 이 프로젝트에 심각한 결함이 있다고 지적하면서 이 프로젝트를 비판했습니다.

킹스게이트 브리지

더럼 학생회(Durham Students' Union)에서 본 킹스게이트 브리지(Kingsgate Bridge), 위에 더럼 대성당(Durham Cathedral)

Ove Arup은 1963 년 Durham의 Kingsgate Bridge의 설계 및 건설을 직접 감독했습니다. 이 회사의 첫 번째 다리 프로젝트로서 Arup은 이 프로젝트에 특별한 애착을 가지고 있었으며, 그가 사망한 후 그의 유골은 다리에서 뿌려졌습니다. 다리 한쪽 끝에 놓인 Arup의 흉상은 2006 년 여름에 도난당했지만 이후 교체되었습니다. [2] Kingsgate Bridge는 Arup이 설계한 마지막 구조물입니다.

Van Ginkel 인도교

세기 중반의 Van Ginkel Footbridge는 캐나다 뉴펀들랜드 래브라도의 세인트 존스 보링 파크에 위치하고 있습니다. 그것은 캔틸레버 다리로, 한쪽 끝은 지면에 고정되어 있고 다른 쪽 끝은 지지되지 않고 바깥쪽으로 뻗어 있습니다. 이 다리는 2020년에 문화유산으로 지정되었습니다. 다리의 건축가는 Blanche Lemco van Ginkel로, 평생 공로로 캐나다 왕립 건축 연구소 (Royal Architectural Institute of Canada)의 금메달을 수상했습니다.

시드니 오페라 하우스

Arup은 호주 시드니에 있는 시드니 오페라 하우스의 1957년 프로젝트 시작부터 1973년 완공까지 설계 엔지니어로 근무했습니다. 프리캐스트 콘크리트, 구조용 접착제 및 컴퓨터 분석을 획기적으로 사용한 이 상징적인 건물은 건축가 Jørn Utzon과의 매우 어려운 작업 관계에도 불구하고 Arup의 명성과 그의 회사의 명성을 크게 높였습니다.

출처 - Wikipedia

2. 건축의장 (建築意匠)

Architecture Design

Bauentwurf(독일어), Design Architecturale(프랑스어)

1. 개념 및 정의

‘의장(意匠)’의 사전적 의미는 ‘시각을 통하여 미감을 일으키며 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것’을 말한다.

또한 도안을 실제로 응용하는 일 또는 그 도안 자체를 의미하기도 하며, 디자인(design)이라는 외래어의 대체표현으로 사용되어 왔으나 두 개념의 사용에는 차이가 있다.

‘디자인’이 명확한 의식 아래 어떤 목적을 표현하는 형성의 테크닉이며 사고를 요하는 정신활동의 도정이라는 개념이라고 한다면, 의장은 단순히 정신적인 발상이나 고안, 아이디어에 국한된 것이 아니라 인간의 상징과 연결된 개념이기 때문이다.

따라서 건축의장(建築意匠, architecture design)에는 종교, 전통, 풍토 등의 요인으로 인해 나타나는 특정 지역, 민족, 집단 고유의 표시 체계를 범위까지도 아우르는 개념이 포함되어 있다고 할 수 있다.

2. 역사와 발전단계

1) 근대 이전의 건축

마르쿠스 비트루비우스 폴리오(Marcus Vitruvius polio, ?~?)

근대 이전의 19세기까지 건축의장은 ‘구조’와 대비되어 구조적 해결을 중심으로 건물 본체에 대한 ‘의장행위=외관의 표현 부여’, 즉 미적, 장식적인 조작을 지칭하는 것으로 여겨졌다.

특히 로마시대의 건축가 마르쿠스 비트루비우스 폴리오(Marcus Vitruvius polio, ?~?)는 건축의 세 가지 요소를 ‘구조, 기능, 미’라는 용어를 사용하여 제시하였는데,

그 중에서 ‘미’를 다루는 학문으로서의 건축미학(建築美學, architectural aesthetics)은 18세기 후반의 철학자 알렉산더 고틀리브 바움가르텐(Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714~1762)이 창시한 이래 ‘건축미의 본질을 탐구하는 학문’으로 오늘날까지 이어져 오고 있다.

이러한 배경으로 인해 ‘건축의장=건축미학’의 도식으로 생각하는 입장도 존재하지만, 건축의 형태와 그 구성이론에 관한 연구는 ‘건축의장’으로 보는 것이 일반적이다.

2) 근대의 건축

(1) 공업화에 따른 건축의 변화

18세기 후반에 영국에서 일어난 산업혁명을 계기로 농업이 기반이었던 봉건적인 형태의 토지 지배적 사회에서 공업을 중심으로 한 사회로의 변화는 근대의 다양한 가능성을 보여줌과 동시에 많은 과제를 안겨주었다.

공업화가 진행됨에 따라 사람들은 농업에 적합한 장소로부터 공업의 입지에 적합한 장소로 유입되어가는 도시화 현상을 경험하게 되었는데, 토지에 속박된 기존의 제도로부터 이탈하려는 사람들 중에는 전문적인 기능을 보유한 상류 중산계급이나 노동자계급이라는 새로운 사회계급을 형성하며 근대도시의 주역이 되어 갔다.

그와 동시에 새로운 일터를 찾아 도시에 모여드는 사람들의 주거형태도 기존의 것들과는 다른 성격을 나타내게 되었다.

노동과 주거가 일체화된 주택으로부터 노동과 주거가 분리된 전용주택(집합주택과 교외주택)으로 변화하게 된 것이다.

또한 공업화가 진전됨에 따라서 도시에 거주하는 사람들을 위한 공공적인 시설과 공장뿐 아니라 공장에서 생산된 물품을 수송하고 관리하는 이른바 제3차 산업에 종사하는 사람들이나 작업장으로서의 사무소 및 그 공간에서 근무하는 사람들을 위한 주거도 필요하게 되었다.

(2) 빌딩 타입의 건축과 새로운 재료와 기술

공업화에 따른 도시화의 진전과 사회구조로서의 자본주의로의 이행은 이전에는 볼 수 없었던 새로운 건축을 필요로 하게 되었다.

공장, 창고 등과 같은 생산에 직결된 것들에서부터 제품을 수송하기 위한 철도와 역, 교량 등의 교통시설, 제품을 유통시키기 위한 박람회장이나 시장, 백화점, 사무소, 시청, 도서관 등의 공공시설, 그리고 독립주택 등이 건축가가 다루는 새로운 빌딩 타입으로 등장하게 되었다.

공업화가 진행됨에 따라 건축을 구성하는 철, 콘크리트, 유리 등과 같은 재료도 대량생산이 가능하게 되어 점차 돌이나 벽돌을 대체하는 주요 건축재료의 자리를 차지하게 되었다.

또한 철이나 콘크리트에 관한 물리적, 과학적 성질이나 구조방식에 대한 공학적인 연구도 동시에 이루어지게 되었는데, 고딕건축 연구가인 유진 엠마뉴엘 비올레 르 뒤크(Eugène Emmanuel Viollet Le Duc, 1814~1879)는 고딕건축의 부재(건축을 분절한다는 사고방식은 근대의 사상과 통하는 것이었다.)를 철재로 대체하는 것이 가능하다고 주장하면서 새로운 재료와 건축의 양식을 연계시켰다.

(3) 근대건축의 사고 형태와 디자인

르 코르뷔지에(Le Corbusier, 1887~1965)

1982년에는 르 코르뷔지에(Le Corbusier, 1887~1965)를 위시한 유럽의 전위건축가들이 모여 ‘근대건축국제회의(CIAM)’를 결성하고 자신들의 주장을 ‘라사라 선언’으로 표명하였다.

CIAM은 근대 특유의 이데올로기로서 건축가 본연의 모습이 보다 광범위하고 국제적인 형태로 표출된 것이라고 할 수 있으며, ‘라사라 선언’에서는 현재만을 대상으로 한다는 점, 건축은 불모적인 아카데미즘이나 기존 양식의 영향으로부터 해방되어져야 한다는 점, 가장 효과적인 작품은 합리화와 규격화를 통하여 얻어질 수 있는 것이라고 주장하면서 공업화 사회에 걸맞는 보편성과 합리성을 갖춘 건축을 제창하였다.

1932년에는 뉴욕현대미술관(MOMA)에서 근대건축 국제전시가 개최되었으며, 전시회의 기획자 알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock, 1899~1980)과 필립 코텔유 존슨(Philip Cortelyou Johnson, 1906~2005)은 국제주의 양식을 저술하였다.

그들은 세계적으로 널리 받아들여지고 있는 새로운 건축에서 그 사상적인 배경을 분리시켜 디자인상의 특색을 ‘스타일(양식)’로 정의하면서 볼륨으로서의 건축, 규칙성을 갖춘 건축, 장식을 배제한 건축이라는 세 가지의 원리로 정리하였다.

‘스타일’이란 자칫하면 형식적이 되기 쉬운 측면을 가지고 있었으나 1960년대까지 지배적인 경향으로 군림하였다.

또한 그와 동시에 빠뜨릴 수 없는 내용들로 합리성, 보편성, 지역 및 역사 등의 고유성과의 호응을 중요시하는 시도들이 제시되었다.

3) 현대의 건축

(1) 구조표현주의 건축

19세기말에는 철근콘크리트 구조의 기술이 개발되면서 철이나 콘크리트 등의 재료에 관한 연구가 진행되었으며, 라멘구조나 트러스구조와 같은 구조형식에 있어서도 여러 가지 형식이 개발되어 현재까지 이르고 있다.

1960년대에는 쉘구조나 절판구조, 현수구조 등의 구조형식을 적용시킴으로써 새로운 건축형태를 창출하고자 하였던 구조표현주의라고 불리는 경향이 나타나게 된다.

그 대표적인 작품으로는 쉘구조를 통한 에로 사리넨(Eero Saarinen, 1910~1961)의 TWA공항 터미널이나 같은 시기의 단게 겐조(丹下健三, 1913~2005)의 작품을 들 수 있다.

리처드 버크민스터 풀러(Richard Buckminster Fuller, 1895~1983)는 지오데식 돔(1961)을 통하여 거대한 공기막의 돔에 의해 맨해튼의 기후를 이상적인 상태로 일정하게 유지할 수 있다는 계획안을 보여주기도 하였다.

(2) 하이테크: 기계로부터 환경으로

퐁피두센터

1970년대 후반으로 들어가면서 건축에서의 테크놀로지(기계의 이미지)의 측면을 수사학적, 장식적으로 표현하는 하이테크 건축이 태동하게 된다.

건축가 렌조 피아노(Renzo Piano, 1937~), 리차드 조지 로저스(Richard George Rogers, 1933~)와 구조설계가 오브 나이퀴스트 아럽(Ove Nyquist Arup, 1895~1988)의 공동작품인 퐁피두센터는 강관프레임과 원색의 도장으로 구분되고 있는 설비배관, 내외를 사이에 두고 있는 유리라는 3개의 요소를 명확히 분절화시켜 표현함으로써 하이테크 건축의 시초를 알린 작품으로 평가받고 있다.

또한 노먼 포스터(Norman Foster, 1935~)의 홍콩 상하이 은행은 구조와 설비계의 유닛을 주된 표현요소로 하고 있어 마치 갑각류인 게와도 같은 형상을 하고 있으며,

급속히 발전하는 정보화를 위해 업무공간의 모듈화나 가변성에 대한 철저한 대처와 인텔리전트 빌딩으로서의 높은 성능을 갖추는 것은 물론, 최상층에 설치된 거대한 반사경 등을 도입함으로써 지속가능성에 대한 높아진 중요성을 제시해주고 있다.

1990년대에는 건축분야의 큰 주제가 되고 있는 지속가능성에 대한 대처에 첨단의 테크놀로지도 적용되기 시작하였다.

구조표현주의에서는 구조형식이 공간의 창출에 직접적으로 결부되고 있었던 것에 비하여, 하이테크에서는 퐁피두센터와 같이 기계의 이미지를 표출하는 디자인에서부터 홍콩 상하이 은행처럼 디자인으로서는 표출되지 않았던 정보화나 에콜로지에 대한 기술적인 대처 등, 건축에서 기술의 대상이 변화되었으며 이에 대한 디자인도 변천을 거듭하게 된 것이다.

최근에 와서는 컴퓨터에 의한 해석방법이 풍부해지면서 종래에는 해석이 불가능하였던 복잡한 형태를 요소별로 분절한 해석이 아닌 일체적으로 해석하는 방법도 가능해짐에 따라 구조와 건축표현의 새로운 관계가 나타나고 있다.

3. 접근방법 및 주요 연구영역

1) 건축의장의 조형성 접근

조형성(plasticity)은 사전적 의미로 조형 예술의 작품이 지니고 있는 특성을 말한다.

조형성은 대부분의 경우, 색의 대비를 강조하거나 그림의 상당한 부분을 그늘 속에 놓는 방법으로 획득될 수 있다.

여기서 조형주의는 하나의 그림 속에서 구상과 추상(또는 음과 양)이 공존하는 현대미술의 새 양식으로 하모니즘(harmonism)이라고도 한다.

그러나 단순한 형태의 기하학적 조형요소는 명확성, 간결성, 안정성, 균형과 조화 등으로 일정한 질서를 나타내고자 하였으나 이러한 조형성은 사회·문화적 가치의 변화에 의해 다양한 규범을 추출해낼 수 있다.

따라서 시대성, 국제성, 민족성, 사회성 등의 복합화 된 상황에서 보다 객관적이고 공통의 규범을 나타내는 조형성도 있지만, 조형성은 매우 주관적이고 상대적인 영역이 크다.

가장 바람직한 디자인은 조형성과 기능에 대한 조화와 균형의 상태를 실현하는 합목적성을 추구하는 것이 중요하므로 이에 대한 연구가 필요하다.

2) 건축의장의 지속가능성 접근

다양한 분야에서의 지속가능성의 실천방안은 계속 연구 개발되고 있으며, 지속가능성에 대한 개념과 인식은 분야 간의 상호작용의 필요성이 인지되며 점차 복합적으로 변화하고 있다.

지속가능성(sustainability)은 여러 가지 방식으로 정의될 수 있지만, 간단히 정의하면 지구와 미래 세대의 안녕을 위한 자연적, 사회적, 경제적 자산의 균형 잡힌 사용으로 설명될 수 있으며 건축의장의 분야에서도 지속가능성에 대한 접근과 연구가 필요하다.

4. 주요 용어 및 관련 직업군

1) 주요 용어

• CIAM

근대 특유의 이데올로기로서 건축가 본연의 모습이 보다 광범위하고 국제적인 형태로 표출된 것을 말한다.

• 라사라 선언

현재만을 대상으로 한다는 점, 건축은 불모적인 아카데미즘이나 기존 양시그이 영향으로부터 해방되어져야 한다는 점,

가장 효과적인 작품은 합리화와 규격화를 통하여 얻어질 수 있는 것이라고 주장하면서 공업화 사회에 걸맞는 보편성과 합리성을 갖춘 건축을 제창한 것을 말한다.

• 구조표현주의

쉘구조나 절판구조, 현수구조 등의 구조형식을 적용시킴으로써 새로운 건축형태를 창출하고자 하였던 방식이다.

• 하이테크건축

건축에서의 테크놀로지(기계의 이미지)의 측면을 수사학적, 장식적으로 표현을 말한다.

• 조형성

조형 예술의 작품이 지니고 있는 특성을 말한다.

• 지속가능성

벽지구와 미래 세대의 안녕을 위한 자연적, 사회적, 경제적 자산의 균형 잡힌 사용에 대한 특성을 말한다.

2) 관련 직업군

• 건축 사무소 디자이너

• 건축 디자인 연구소 연구원

• 인테리어 회사 디자이너

• 대학교수, 중. 고교 교사

건축의장 (建築意匠)

목조건축은 우선 기단을 형성하고 기단 위에 초석을 놓고 초석 위에 기둥을 세운다.

고구려의 금강사지 등은 탑지와 금당지의 기단이 모두 돌로 쌓은 석조기단이며, 특히 익산미륵사지의 동금당지나 동탑지의 기단은 지대석을 깔고 그 위에 면석을 세우고 상부에 갑석을 놓아 마무리한 가구식 기단(架構式基壇)이다.

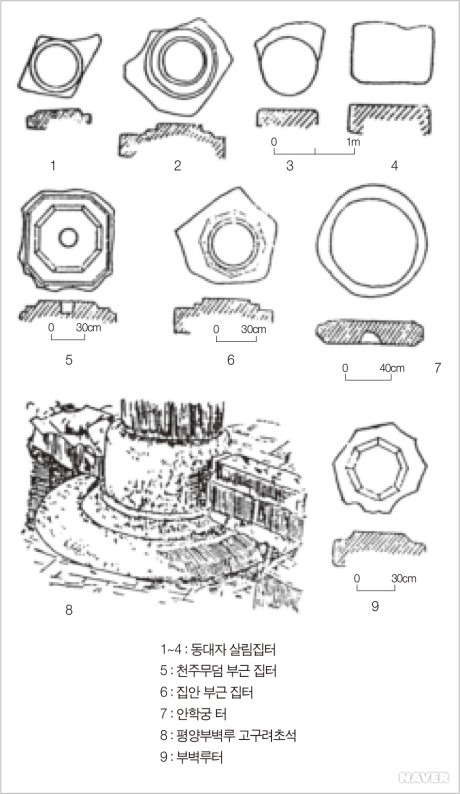

그림 46. 고구려 초석

또 공주의 임류각지는 방형전(方形塼)을 쌓은 전축기단(塼築基壇)이고, 부여동남리의 폐사지와 군수리사지는 기와로 쌓은 와적기단(瓦積基壇)이며, 경주의 흥륜사지의 금당지는 흙으로 쌓은 토단(土壇)이다(그림 47).

그림 47. 백제 와적기단

이들 기단을 쌓을 때에는 일정한 범위를 파내고 그 속에 점토와 자갈 등으로 켜를 이루면서 다져가는 판축기법으로 되메우기한 후에 기단을 쌓는다.

황룡사지의 금당지는 동서 189척 남북 117척 크기로 땅을 파내고, 제일 아래층으로부터 3개의 층을 되메우기공법으로 축토(築土)하였다.

제일 아래층은 맨 밑에 흑색 점토층, 다음 회청색 점토질 흙이 3촌 내외 두께로, 그위에 직경7촌 내외의 냇돌을 한두 겹으로 깔고 다시 그 위에 적갈색 점토질 판축을 하여 제3층을 이룬다.

다음 제3층 위의 2층은 적색 점토와 황색 점토를 교차로 21겹으로 판축하였고, 맨 위 1층은 황색 점토 사이에 잔자갈을 고루 깔아 판축하였다.

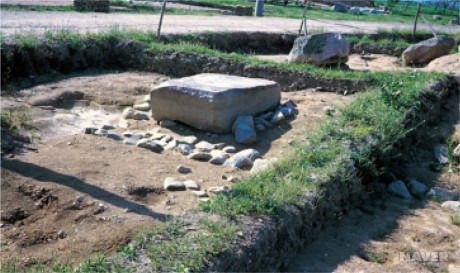

기단 위에 놓는 초석은 주좌(柱座) 주위를 쇠시리한 것으로, 초석을 놓을 자리는 파내고, 파낸 곳에 적심석(積心石)으로 큰 막돌들을 깐 후에, 그 위에 초석을 놓는다.

때문에 건물지에는 초석들과 초석들 밑에 깔았던 적심석(積心石)들이 있어 건물의 간수(間數)를 알 수 있고, 당시에 사용되었던 척도를 알 수 있다(그림 48).

그림 48. 황룡사지 초석과 적심석

기둥은 네모기둥[方柱], 두리기둥[圓柱], 팔각기둥 등을 사용하였는데, 이들은 배흘림기둥이 일반적이다. 《삼국사기》기록에 의하면 고구려건축에는 칠각초석이 있는 것으로 보아, 칠각기둥도 있었음을 알 수 있다.

주두와 소로는 굽받침이 있는 것과 없는 것으로 나누이며, 첨차의 끝단은 모를 굴린 것과 사면으로 자른 것으로 나누인다. 특히 성총(星冢)의 벽화에서는 첨차를 모두 둥글린 모습으로 그렸는데, 그림대로라면 이러한 첨차도 사용하였었음이 분명하다.

또한 수산리 고분벽화에 의하면 기둥이나 주두, 첨차, 소로등 모든 부재들을 오채[五彩, 후대의 단청(丹靑)]로 장식무늬를 그려 넣었음을 알 수 있다.

삼국시대의 지붕은 고구려 고분벽화에서 맞배지붕, 우진각지붕이 있었음을 알 수 있고, 또 백제 산경문전(山景紋塼)과 신라 가형토기에서는 팔작지붕의 존재가 확인되었다.

더욱이 신라 가형토기의 팔작지붕 합각에는 현어(懸魚)가 새겨져 있어, 신라 건축만이 아니라 고구려, 백제 건축 모두에서 현어 장식의 사용을 추정할 수도 있는 것이다.

따라서 삼국의 건축은 맞배지붕, 우진각지붕, 팔작지붕을 이루고 있었으며, 또 목탑의 지붕과 정자의 지붕은 네모지붕, 육모지붕, 팔모지붕들로 이루어졌을 것으로 추정된다.

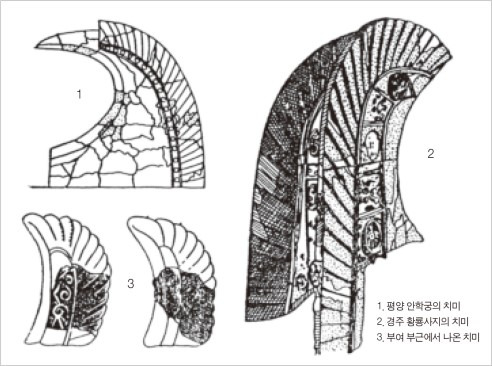

지붕의 용마루 양 끝단에는 치미(鴟尾)가 놓여지고, 합각마루와 추녀마루 끝은 용두(龍頭)로 장식하였다.

황룡사지 강당지에서 출토된 치미는 높이 182cm, 폭 105cm의 커다란 것이다.

또 이 사지에서는 용두의 코부분이 출토되어 《삼국사기》 〈옥사조〉의 "수두"(獸頭)라는 기록을 뒷받침해 준다.

기와지붕은 암기와와 숫기와로 덮고, 그리고 처마 끝은 연꽃무늬로 장식한 숫막새와 암막새로 마감하였는데, 이는 각 건축지에서 출토된 와당들로 입증된다.

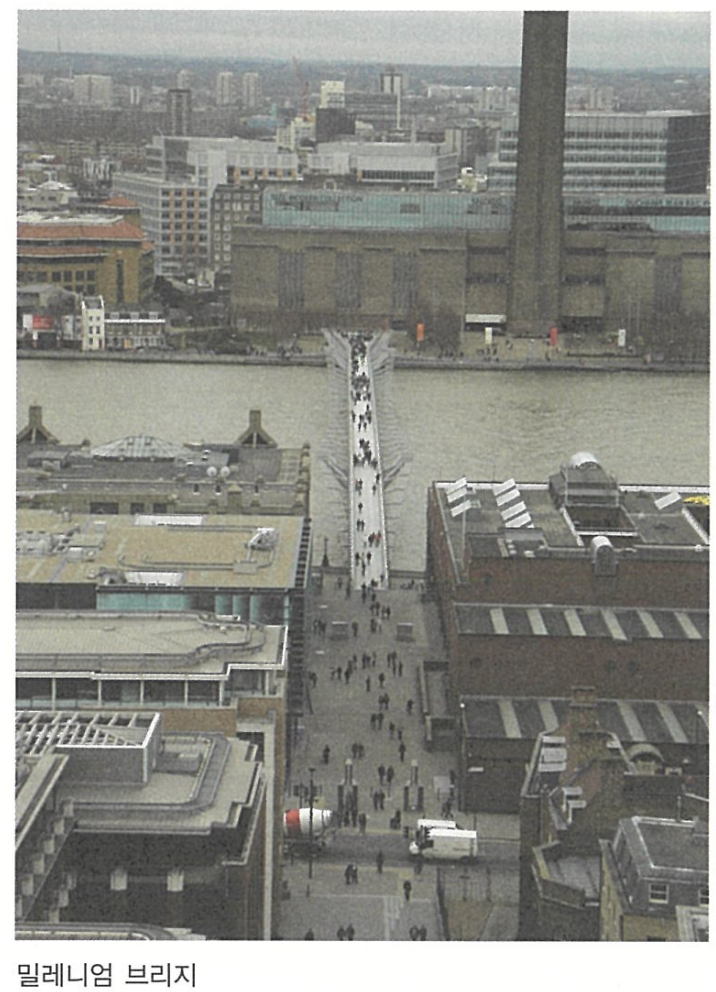

3. 런던 밀레니움 브리지 (출처 : 현대건축의흐름)

런던 밀레니움 브리지 (출처 : 현대건축의흐름)

21세기를 맞이하면서 런던에서는 밀레니엄 돔, 런던 아이 그리고 밀레니엄 브리지라는 건축 프로젝트를 진행했다.

여기서는 이 중에서 세번째인 노만 포스터가 디자인한 밀레니엄 브리지에 대해서 설명해 보도록 하겠다.

이 작품은 사실 디자인적으로 보면 그 다지 뛰어난 작품은 아니다.

하지만, 이 다리가 설치된 위치에 우리는 주묵할 필요가 있다. 런던의 오래된 도심지역은 크리스토퍼 렌이 설게한 성바울성당이 위치한 지역이다.

그 지역의 강건너편에는 오래된 석탄을 이용한 화력발전소가 위치해 있었다.

런던 도심이 팽창하면서 사용되던 화력발전소가 문을 닫게 되었는데, 런던시는 이 발전소를 국제현상설계를 공모하여 헤르조그 드 뮤런이 디자인한 테이트 모던 미술관으로 멋지게 재개발해내었다.

런던의 테이트 모던 미술관은 현재 너무나 대성공을 거두어서 그 지역 커뮤티티의 부활을 이끌었고, 자연스럽게 사람들이 동선이 많아지게 되었다.

따라서, 런던은 구도심지역인 성바울 성당과 새로운 랜드 마크로 떠오른 테이트 모던을 연결해주는 보행자 전용 다리를 구상했는 데 그것이 이 밀레니엄 브리지이다.

보행자 다리의 구조적 특징

하지만 밀레니엄 브리지를 주요건축물로 선택한 데는 다른 이유가 있는 데 그것은 다리의 구조계산에 대해서 이야기하기 위해서다.

이 다리가 처음 개장했을 때 사람들이 건너가지 시작하면서 계곡의 구름다리가 흔들리듯이 다리가 출렁이는 사고가 있었다.

개장한지 이틀만에 다시 다리는 폐쇄되어서 다행히 인명피해는 없었으나, 세계적인 구조회사인 오브 아럽의 작품에 이 같은 치명적인 결함이 있었다는 사실에 건축계는 적지 않게 놀라 놀랐었다.

이후 문제해결을 위해 기술자들이 모여서 다시 조사를 해본 결과, 재미난 사실을 발견할 수가 있었다. 그것은 자동차와 사람의 차이였다.

보통 다리는 자동차가 지나가는 구조물이다.

자동차는 네 바퀴가 굴러가서 이동하는 것으로 하중이 이동은 하지만 이 하중들은 모두 수직하중일 뿐이다. 하지만, 사람이 걷는 메커니즘은 사뭇 다르다.

사람은 실제로 두 개의 다리로 직립보행을 하면서 체중을 왼발에 옮겼다가 오른발로 옮겼다를 반복하면서 앞으로 나간다.

이 과정에서 우리가 의식하지 못하는 움직임이 있는 데, 그것은 마치 스케이트를 지치면서 나아가듯이 우리가 걸으면서 좌우로 발을 미다는 것이다.

다시 말해, 왼발을 내디딜 때는 왼쪽으로 밀고, 오른발을 내디딜 때는 오른쪽으로 밀게 된다는 예기다.

물론 이 같은 힘은 다리를 흔들 만큼 크지는 않다.

하지만 인간은 지능을 가진 동물이고 집단으로 행동을 한다는 사회적인 이슈가 가미되면 문제는 커진다.

한 사람이 그렇게 하기 시작하면 주변을 걷던 사람들은 다리가 흔들리는 것에 민감하게 반응하고 흔들리는 리듬에 발을 맞추어서 여러 사람들이 같은 움직임을 가지게 된다.

이러한 움직임의 파동은 마치 그네를 미는 것과 같은 작은 힘에도 점점 커져서 심해질 경우 다리가 파열될 수도 있다.

이를 발견한 구조회사는 다리에 이같은 수평적 움직임을 흡수할 수 있는 장치를 설치한 후에야 밀레니엄 브리지를 재개장할 수 있었다.

참고로, 이 사건은 단순히 건물에 국한된 문제를 넘어서 현대과학의 중요한 주제인 동조라는 생명과학 분야에서는 주요 논의의 대상이 되기도했다.

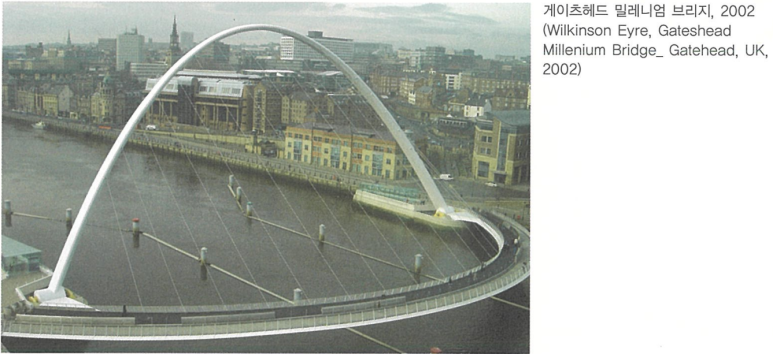

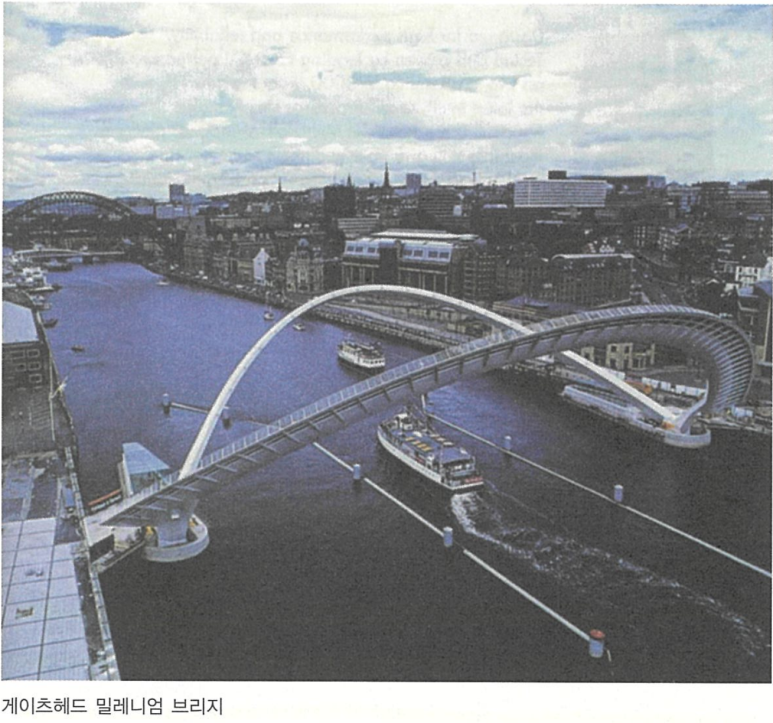

게이츠해드 밀레니엄 브리지

문화도시 재개발

게이치헤드 밀레니엄 브리지는 단연 세계에서 가장 멋진 다리라고 할 수 있다. 실제로 이 디자인은 전 세계 모든 디자인 분야를 합쳐서 선정한 올해의 디자인 10선에 선정될 정도로 분야를 띄어 넘어서 인정을 받은 디자인이다.

이 다리는 영국 게이츠헤드라는 중소도시에 위치해 있다.

이 도시는 원래 석탄을 생산해서 영국 각지에 수송하는 오래된 산업도시였으나, 산업이 쇠퇴하면서 도시 역시 활기를 잃고 젊은이들이 도시를 떠나는 전형적으로 죽어가는 도시였다.

그래서, 공무원들은 도시재생을 위해서 문화도시를 만드는 것을 구상했고, 그 일환으로 도시를 가로지르는 하천 주변에 미술관, 음악당을 그리고 그 옆에 이 밀레니엄 브리지를 새롭게 건축했다.

음악과 미술이 함께 모여있는 이 지역에 이런 아름다운 인프라까지 가미되어 도심재개발의 아름다운 전형을 완성했다.

이 재개발은 아주 성공적이어서 도시에 다시금 젊은 인구들이 유입되기기 시작했고, 대도시의 사람들이 휴식을 취하기 위해서 오는 관광객들도 급증했으며, 무엇보다도 그 도시의 주민들이 이 시설들을 이용하면서 행복한 커뮤티티를 구성하게 된 것이 가장 큰 수확이다.

시소 같은 다리

원래 19세기에 건설된 많은 다리들은 대형 화물선이 지나가기 위해서 여러가지 장치로 들리는 가변식 다리들이 많았고, 그 방식도 다양했다.

그 중 가장 흔한 것이 양쪽에서 다리를 들어 올리는 방식인 데, 게이츠헤드 밀레니엄 브리지는 독특하게도 다리 양쪽 끝에 축에 중심으로 다리가 회전해서 들어 올려진다.

위에서 바라본 다리는 곡선 형태를 띠고 있는 데, 이 다리가 회전해서 들리면 이 곡선이 자연스럽게 아치가 되면서 배가 지나갈 수 있는 높이를 가지게 되는 것이다.

만약에 전체 다리를 기계적인 힘을 이용해서 들어 올린다면 엄청난 물리적인 힘이 필요할 것이다.

하지만, 건축가는 그 같은 동력 대신에 다리자체의 무게를 이용하여 움직임을 쉽게하였다.

마치 다리를 놀이터에 있는 시소처럼 만든 것이다.

이를 위해서 다리의 구조는 기본적으로 두 개의 아치가 서로 반대방향으로 기울어져 있고 서로 현수구조로 당기고 있는 모양을 하고 있다.

이렇게 함으로써 서로의 무게는 자연스럽게 카운터 밸런스의 역할을 하게 되고 작은 힘으로도 회전시킬 수 있는 시소 구조를 띠게 된다.

따라서, 두 개의 회전축에서 이 다리의 모든 하중을 견딜 수 있게만 만들면, 작은 힘으로 전체 다리를 조정할 수 있게 되는 것이다.

이 모든 것들이 아름답게 조율되어서 다리는 미학적으로는 공학적으로도 아름다운 전무후무한 밀레니엄 브리지가 탄성하게 되었다.

[출처] 런던 밀레니움 브리지 (출처 : 현대건축의흐름)|작성자 아빠사랑

4. 동대문디자인플라자(DDP), 70cm 적설하중에도 안전하다

담당부서문화관광디자인본부 디자인정책과문의2133-2706수정일2014-03-13

동대문디자인플라자(DDP)의 지붕구조는 3각형의 집합 형식으로 짠 고차부정정 구조로 되어 있어 100년에 한 번 오는 확률의 서울지역 적설깊이인 50㎝에 안전율을 더한 적재하중설계로 최대 70㎝(㎡당 100㎏) 적설시의 하중도 지지할 수 있게 했습니다.

최근 경주 마우나리조트 붕괴사고 이후 대형 건축물 지붕구조의 취약성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

경주 마우나리조트는 기둥을 최대한 없애서 공간효율을 높이는 건축기법으로 설계된 건축물로, 대형공장의 창고나 쇼핑센터, 체육관, 비행기 격납고 등에 사용되고 있습니다. 이 공법(PEB) 은 적설하중에 취약한 구조방식입니다.

반면, DDP는 남서측 캔틸레버(최대폭 약 40mx길이120m) 등 외관상으로 기둥없는 구조가 보이는데, 구조적 안전성을 확보하기 위해 국내 최대 철골구조인 메가트러스와 메가컬럼(대형기둥)을 사용하여 건물 일부가 기둥없이 뻗어나와 있는 형상구조를 갖고 있습니다.

※ 메가트러스(초대형 철골보) : BOX 1500×1300×100×100(㎜) 철골부재로 조립(용접)된 철골구조로서 지면으로부터 14m 높이에 기둥없이 약 35m가 뻗어나와 있는 캔틸레버의 골격

DDP 지붕에는 경주 마우나리조트(PEB공법)와는 다른 스페이스 프레임(Space Frame) 공법이 적용되어 3각형의 집합 형식으로 짠 강철파이프 트러스로 강력한 인장력을 확보, 구조체의 손상을 방지할 수 있는 안전성을 구현하였습니다.

※ 스페이스 프레임 부재규격 : MEMBER(파이프) 직경(D) 126㎜, 140㎜, 154㎜ / NODE(ball) 직경(Ф) 60.5㎜, 114.3㎜, 165.2㎜

그리고, DDP는 만일에 발생할 수 있는 지진에도 대비되어 있어 리히터 규모 5.5~6.0의 지진에도 견딜 수 있도록 설계・시공됐습니다.

참고로, DDP의 구조 설계는 세계 최고 수준의 구조 해석 및 설계능력을 가진 영국의 오베 아럽(Ove Arup)사가 담당하였습니다. 오베 아럽사는 구조와 토목을 전문으로 하는 엔지니어링 회사인데, 시드니 오페라하우스, 오사카해양박물관, 미국 캔사스시티 카우프만행위예술센터 등 대형 건설 프로젝트의 구조설계 등에 참여하였습니다.

DDP는 세계적 건축가 자하하디드가 설계한 세계 최대 규모의 3차원 비정형 건축물로 동대문 지역이 지니고 있는 역사적・문화적・사회적・경제적 토대 위에 새로운 미래적 가치와 비전을 더한 동대문의 새 풍경을 담고 있습니다.

자하하디드는 이른 새벽부터 늦은 저녁까지 쉴 새 없이 변화하는 동대문의 역동성에 주목해 자신만의 특별한 건축언어로 곡선과 곡면, 사선과 사면으로 이루어진 건축미를 표현해냈으며, 자연물과 인공물이 이음새 없이 이어지는 공간을 만들어 냈습니다.

대부분 건축물들의 설계가 수직과 수평을 기반으로 하는 데 비해 DDP는 3차원의 곡선과 좌표를 중심으로 설계・시공됐습니다.

DDP 전체에 상상을 뛰어넘는 비정형의 외관이 구현됐을 뿐만 아니라 실내(알림1·2관, 국제회의장, 디자인전시관, 살림1관, 디자인놀이터 등)도 거대한 우주선의 내부를 옮겨 놓은 듯한 느낌을 줍니다.

5. 런던 시청

[ London City Hall ]

영국 런던 템즈 강변에 있다. 2002년 7월 문을 열었으며, 달걀처럼 생겨 유리달걀(the glass egg)이라고도 한다. 공사는 1998년에 시작되었으며, 총 공사비용은 640억 원가량 들었다. 높이 45m, 총 10층이며, 건물 외벽은 유리로 되었다. 특이한 형태의 건물을 시공하기 위하여 컴퓨터 시뮬레이션과 애니메이션을 이용하였다. 건축가 노먼 포스터(Norman Foster)가 설계하였고, 기술을 협력한 회사는 영국 엔지니어링 컨설턴트인 오브 아럽(OVe Arup)이다.

이 건물의 가장 큰 특징은 에너지 절약형 친환경 건축물이라는 점이다. 건물을 남쪽으로 기울어지게 만들어 직사광선을 피하고 자연적으로 그늘이 지도록 하였다. 패널 아래쪽에는 단열판을 설치하여 열손실을 줄였다. 또, 창문을 통해 자연 환기를 유도하여 냉각기 가동을 줄였다. 냉방은 2개의 홀에서 나오는 냉수를 이용하고 다시 화장실에 사용한다. 건물 모양 자체도 둥근 형태로 사각형 건물에 비해 유지관리 비용이 절감된다.

한편, 건물의 외곽을 따라 도는 내부 경사로를 올라가면서 시청 회의실을 볼 수 있다. 건물에는 방문객을 위한 안내소, 카페, 전시실 등이 있다.

관련이미지

런던 시청출처: doopedia.co.kr

출처

제공처 정보

[네이버 지식백과] 런던 시청 [London City Hall] (두산백과 두피디아, 두산백과)

6. sk텔레콤 사옥

대지위치 서울시중구을지로2가3 6 - 1외 3 5필지 지역지구 일반산업지역, 1종미관지구, 재개발지구, 방화지구 도로현황 전면30m, 좌우측면15m, 배면8 m 용도 업무시설, 근린생활시설 구조 철골철근콘크리트조 층수 지하6층, 지상33층 최고높이 1 4 8 . 7 2 m 건축주 SK 텔레콤 협력사 Ove Arup & Partners International Ltd.(구조, 커튼월, VT, WTT) RAD(Research Architecture Design)는 싱가포르 출신의 건축가 아론 탄(Aaron Tan)이 1994년 세운 설계사사무소이다. 원래 회사명은 OMA Asia로서, 하버드 대학에서 렘 콜하스에게 건축설계 스튜디오 수업을 받은 인연으로 홍콩에 렘 콜하스가 운영하고 있는 OMA 사무실의 아시아 지사를 개설했다. 이후 2001년 회사명을 현재 RAD로 바꾼 이래 아시아의 주요 지역들에서 다수의 프로젝트들을 수행해왔는데, 홍콩의 고층 빌딩들, 싱가포르의 새로운 경제 계획, 중국 도시 계획, 대만의 고속도로센터 건설, 이외 중국 광저우의 국제 컨벤션 & 전시 센터 및 싱가포르 Orchard Road 재개발 등의 설계경기 우승을 통해 그들의 국제적이고 독특한 창의성을 알려 왔다. 서울 을지로 변에 선 <SK 텔레콤 사옥>은 RAD와 (주)정림건축 종합건축소사무소, (주)진아도시건축이 함께 한 프로젝트로서, 구조, 커튼월, VT, WTT의 기본설계에는 오베 아럽(Ove Arup) 사가 참여했다. 아론 탄은 헤드 아키텍트로서, 일반적인 고층 오피스 빌딩에서 구별되는 ‘퍼블릭 존’, ‘일반 사무실층’, ‘임원층’이라는 구역 설정에 대한 건축적 해석을 통해, 서울의 도시적 성격을 보여주고 SK 직원의 창조성을 고양시켜주며 SK 텔레콤의 혁신적인 모습을 상징하는 건물을 시도하고자 했다. 현재는 저층부 로비 외에 오피스 층으로 변경되었지만, 초기 계획에서 보인 저층부 퍼블릭 존의 접히는 공간이나 고층부 임원층의 다양한 오픈 공간들은 이러한 구역 차별화를 반영한 것으로, 하나의 형태로 구성되는 일반적인 오피스 빌딩 대신 각기 다른 성격을 보여주는 3개의 빌딩이 하나로 결합된 형태를 제안한다는 개념이다. 커튼월의 기본 모듈을 조합하여 다양한 각도로 외피를 깎아놓은 듯 변화를 준 이 건물의 스킨 또한 소비자의 기호에 민감한 정보통신회사로서 외부의 의견을 수용하고 이에 적극적으로 반응한다는 상징적 개념을 건축적으로 형상화 했다는 설명이다. (자료출처 ; 건축문화) SK텔레콤은 기업의 새로운 이미지 구축을 위해 에스케이 티-타워를 계획했다. 완성된 모습은 재개발 초기의 계획안과는 많은 부분 다르지만 강한 인상으로 을지로입구 옛 에스케이빌딩을 대신하고 있다. 에스케이 티-타워의 외관은 산뜻한 푸른색과 고객에게 인사하는 듯한 모습으로 도심에 활력을 주며, 세련된 외장과 매스는 강한 개성이 느껴진다. 초기 계획은 건물을 Public Zone, Generic Zone, Specific(Executive) Zone 세 부분으로 구분하였다. 이 세 부분이 서로 관계를 맺어 건물에서 하나의 얼굴로 표현되는 것이 초기 개념이었다. 입면도 SK텔레콤이라는 기업의 특성상 커뮤니케이션뿐 아니라 새로운 컨텐츠를 제공하여 정보사회화를 추구하겠다는 개념을 계획하였다. 사회 각 방면과 건물의 형태적인 굴곡이 서로 반응토록 하고, 각 개인에게도 커튼월의 다양한 각도(굴곡)와 반응토록 함으로써 사회와 대화하고 정보를 제공하겠다는 이미지를 보여주고 있다. 전체 매스는 고객과 공손히 마주하는 듯한 모습으로 만들어 초기 개념에 부합하는 형태로 다듬어갔다. 공간은 지하주차장과 더불어 지하 1, 2층에 직원복지시설, 1층 로비, 2층 고객용 로비, 사무공간층, 임원층으로 이루어져 있다. 입면은 저층부는 Rlb에 의한 커튼월을 사용했고 상층부는 유닛 타입의 커튼월로 이루어져 있다. 초기에는 공사와 계획설계를 병행하여 어려움이 있었다. 오피스빌딩의 기본 구성인 코어와 스팬, 외부의 기본 매스가 결정되고 구조도면이 완성된 후에야 여유를 찾을 수 있었다. 홍콩과 서울을 빈번히 오가며 홍콩 설계팀과 많은 협의를 했고, 그 과정을 거쳐 프로젝트는 하나의 건축으로 완성되어 갔다. 특이한 구조 때문에 공사 중에 건물이 넘어간다는 민원을 받기도 했고, 심의 때는 잘 다듬어진 입면을 왜 굴곡지게 변경하느냐는 질타를 받기도 하는 등 우여곡절이 많은 건물이다. 그 우여곡절만큼이나 에스케이 티-타워는 많은 사람들에게 도심 속의 잊지 못할 또 하나의 상징으로 기억될 것이다. (자료출처 ; VMSPACE) |

출처 - 커튼월세상 | sk텔레콤 사옥 - Daum 카페

7. 인문 건축가의 건축 이야기 XV 현대건축의 실패

서양건축이 보여주는 합리주의의 허구

오늘날 아름다운 미항 시드니의 상징물로 유명해진 오페라하우스는 1957년 국제현상공모 방식으로 idea가 모아져 의외로 39살의 덴마크 건축가 Yørn Utzon요른 웃존의 작품이 당선되었다.

요구조건에 못 미치는 간단한 드로잉으로 1차 심사에서 탈락한 그 작품은 심사장에 늦게 도착한 미국 심사위원 Eero Saarinen 이로 싸리넨(1910~1961)에 의해 힘겹게 본선에 올려졌다가 당선작이 예산초과 우려로 탈락함에 따라 역시 싸리넨의 주장에 힘입어 대신 당선작으로 결정되었다.

그러나 그는 자신의 날렵한 스케치를 구조적으로 해결하지 못하고 9년 동안이나 해결책을 찾다가 주어진 예산한도 안에서 집을 지을 수 없음이 드러나면서 모든 것을 포기하고 본국으로 돌아갔었다.

그 후에 이 일을 맡아 해결안을 내고 완성시킨 것은 영국의 구조전문가 오브 아럽(Ove Arup)이다.

당선안에서 많이 달리진 상태로 이 건물이 완공되기까지는 17년이 걸렸고 건설비용은 당초 예산 700만 달러의 15배인 1억200만 달러가 들어갔다.

이 장황한 오페라하우스 건립의 역사를 보면 서양인들이 갖는 기술에 대한 존경심, 완결에 대한 집념, 창조적 작업에 대한 너그러움이 부럽다.

그러나 돌이켜보면 요른 웃존이 그린 그 마야유적의 기단(podium)에서 영감을 얻었다는 스케치 한 장이 참으로 그렇게 존중되어야 할만큼 엄청난 가치를 가진 유일무이의 해결책이었는지, 책임감이라는 관점에서 그는 부족함이 없는지, 그 그림은 작품이라는 의미에서 진정으로 요른 웃존이라는 건축가를 대표하고 있는지,

그의 천재성에 비해 에럽의 성실성은 저평가되고 있는 것은 아닌지, 의문을 품어 봄직하다.

도무지 이것은 서구식 자본주의의 합리성을 의심케 하는 이야기이기 때문이다.

Master 대가들의 작품을 보자.

전세계는 거장들의 아트에 거세게 맞서고 있다.

전 세계 건축계를 평정한 건축의 거장 Le Corbusier 르 코르뷔지(1887~ 1965)에는 빌라 사보아를 1931년 완성해서 찬사를 한몸에 받으며 현대건축의 혁명을 일으키지만, 집주인에게 고소당했다.

건강에 쥐약인 석양빛은 방 깊숙이 들어오고 비가 안 새는 데가 없다는 것.

뉴욕의 구겐하임 미술관을 설계한 미국의 스타 건축가 Frank Lloyd Wright 프랭크 로이드 라이트(1867~1959)는 1939년 미국 펜실베이니아주 밀런 근교에 카프만주택을 지었다.

집 안에 폭포를 끌어들인 이 건축은 ‘Falling water 낙수장’이라는 낭만적인 이름으로도 불린다.

하루 종일, 1년 내내 온 집안에서 ‘콸콸콸콸’ 물이 떨어지는 소리가 들리니 잠을 잘 수가 없었기 때문에 집주인은 또 불만으로 가득하다.

70년대 인터내셔널건축이라는 신조어와 함께 가치를 인정받은 또 다른 유명 건축가 Philip Johnson 필립 존슨(1906~2005)은 1959년 미국 코네티컷 주의 푸른 잔디밭 위에 철과 유리로 ‘글라스하우스’라는 것을 만들었다.

온 사방이 유리고 지붕은 철판이라 뜨거워서 살 수가 없었기 때문에 집주인은 역시 불만투성이다.

아무리 에어컨을 틀어도 소용없었고, 한겨울이 되니 추워서 살 수가 없었다.

우리 시대의 스타 건축가 Frank O. Gehry 프랭크 게리는 2004년 MIT에 Ray and Maria Stata Center 스타타 센터를 완공했다.

입체를 독창적으로 해체한 감동적인 건축물이다.

하지만 게리의 이름을 떼고 보면 온통 삐뚤삐뚤한 것이 곧 쓰러질 것 같은 모양새다.

스타타 센터를 연구실과 강의실 용도로 쓰고 있는 MIT는 건축가를 고소했다.

삐뚤삐뚤한 건물 마감 사이로는 비가 새고, 건물이 지어진 직후에는 여기저기 금이 잔뜩 가기 시작했기 때문이다.

건축은 있는데 사람은 살지 않는 명품.

이제 건축은 설치미술품으로 전락한다.

구경만 하고 있으면 되는 건지.

왜들 이렇게 삐까번적한 명품에 열광하는 걸까.

1974년에 James Stirling 제임스 스털링은 이렇게 말했다.

근대건축의 99%는 따분하고 진부하고 메마르고 옛 도시에 조화되지 못한다.

Peter Blake는 자신이 건축가이자 평론가이면서 앞에 말한 그 동료들을 의심하기 시작했고 그가 Form Follows Fiasco-Why Modern Architecture Hasn’t Worked이라는 책 한권을 모두 바쳐 탄식한 대로 근현대건축은 실패라고 했다.

그 이후 지금까지 대부분의 현대 건축가들은 그때의 의구심에 대해 함구하고 어떤 대안도 제시한 적이 없다.

건축은 인문학이기 때문에 오늘날 인문학의 위기와 몰락은 건축의 위기와 몰락인거다.

집을 짓다.

이건 세계 어느나라에도 없는 우리의 표현방식이다.

농사짓다,

글을 짓다,

짝을 짓다...

우리에게 집을 짓는 행위는 우주를 경영하는 거였다.

자녀를 낳아 미래를 대비하듯이 우리 先賢선현들은 건축을 천 년을 대비하는 신성한 행위로 본 거다.

출처 - 인문 건축가의 건축 이야기 XV 현대건축의 실패

'■ 자료실 ■ > 스크랩 - 세계의 건축가' 카테고리의 다른 글

| 세계의 건축가 -121. 존 웰본 루트 John Wellborn Root (1) | 2025.02.13 |

|---|---|

| 세계의 건축가 -120. 윌리엄 르바론 제니 William LeBaron Jenney (1) | 2025.02.06 |

| 세계의 건축가 -118. SOM(Skidmore, Owings & Merrill) (2) | 2025.01.13 |

| 세계의 건축가 -117. MVRDV (0) | 2025.01.02 |

| 세계의 건축가 -116. 야마모토 리켄 Riken Yamamoto (6) | 2024.12.27 |